23年去华工和D老师/泰老师吃饭闲逛的时候,脑子一抽想到要不干脆我也来考个研算了,但因为离国家统考的时间确实太近了,花80块钱报了名,完全没有时间准备,最后也是不了了之。但念头有了之后,却是挥之不去了,24年春节后,就默默开始准备起来了,25年4月把复试的流程走完,也进入了“拟录取”状态,小记一下人生的的经历。

为什么想考研

考研再读书的想法来的快,却挥之不急,首先还是和个人性格有比较大的关系,当我想到要去做一件事情的时候,总是会想着各种办法去实现,小到种草一件商品,大到买车买房等,只要我确定了我就会很快的想办法去实现。这个性格其实在生活、工作中给我带来了不少的好处的,坚持、靠谱、敢于接受挑战的各种评价大抵来源于此,但实际上却也经常让我个人陷入一些困境的,所谓的”内耗“。但无论如文,考个研读个书的想法真是”野火烧不尽,春风吹又生“,那就实现他吧,黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。 除了性格的原因,想考研读书也是受到方方面面的影响:

1、受益公司的战略调整,这几年开始有机会招聘海外的一些员工,在面试过程中就发现很有意思且很频繁的一个现象,海外同学(这里指坡县)经常会在工作一段时间后又回到学校,再出来工作,如此反复的这么一个过程。让我从“惊讶”进入到了”羡慕“,毕竟在国内要是我们的工作简历上频繁的出现”GAP“,那大抵是不受待见的。甚至于除了”铁饭碗“类的岗位,在大多数行业(比如互联网),虽然大家鼓励学习、知识的沉淀,但对于学历的追求,可能也会得到一个”有什么用呢“的反问?和海外这些员工的接触给我种了草,其他人的想法并不重要,这是让我觉得会有趣的一个经历,那就去试试吧!(谢谢我的热爱学习的同事们) 2、我不知道公司或者整个社会有什么问题,但知道我所在公司的朋友,也应该会关注到我所在的公司这两年也是各种”风起云涌“,口罩后的大家过的都不容易,对于我自己的岗位,从23年开始直到现在,我也一直是抱着背水一战,破釜沉舟的心态,可是当真的走到这一步的时候,我能做些什么,我真的没有想好。小学中学大学十六载,工作近十八载,如果有这么一个窗口,那么我想停一下看一看,也好好想一想接下来的路怎么走(毕竟40岁的互联网人那可太不被待见了啊,哈哈哈),但却并不想让自己无所事事,因此给自己一个重新学习的机会也成了自己一个很好的可选项,给自己一个暂停键,还可以充充电(算不算在逃避呢?嘿嘿)

想到了就去做,而且这次我还算是做了一个和自己性格相逆的”玩法“,早早我就告诉朋友、同事我要去考个研(以前这种人生大事怎么可以告诉大家,都是默默搞定他,免得丢人,哈哈哈),人生海海,何妨让世界听见我的号角?

备考

要说花了很多的时间备考,好像也没有,毕竟日常确实太忙了,基本都是利用周末的时间以 1.5x 甚至 2.0 的倍速刷一下视频,让自己有点印象,其实最担心的无法就是到了考场一个字都蹦不出来。非全日制工商管理类(我报了工程管理)国家统考其实就考两科《管理类综合能力》和《英语(二)》,对于我个人来说,英语其实没啥好准备的(口语不行,但阅读理解却是我的强项),主要时间还是用于学习管综了,买了中公教育的历年真题,这套真题有个好处是看不懂的题目可以刷二维码有视频学习,这对于已经离开学校18年,各种知识已经还给老师的中年人实在是太友好了! 当然,这些课程的学习纯粹是为了“应试”,但好在也不是一无事处,有两点收获还是值得回味一下的:

1、算是把初中的一些数学知识重新学习了一下,涉及到基础的几何知识、平面直角坐标系、概率等等的一些知识,家里刚好有一个初中娃,被他问起来的时候显得我没有那么落伍,被我装到了; 2、学到了一个应试技巧,考试时先把”论说文“和”论述文“两篇文章写了,两篇文章只要完成度高,前面的数学题、逻辑题蒙个一半,那基本上也大差不差了。 英语在考前找了几个公众号看了下英语写作的模板算是最大的准备了。逻辑题我个人就会认为纯粹就是为了考试而考试设计的各种绕口令了,总之绕晕你就对了(实际我也没有做完,至少有10道选择题就是蒙猜了),当然正能量一点,我找 DeepSeek 讨论了一下对于“逻辑题”的看法,它给出了正面反馈:

考试

考试的仪式感还是很强的,除了文具其他随着携带的东西都是在考场区域外保管的,进考场区域和考室也是面临层层安检。更有趣的是,当天也算是一边考试一边加班了,进考场区域的前 5 钟还在打电话安排和汇报工作。中午和下午考完出来的 5~10 分钟内都有电话和 IM 信息过来的灵魂拷问:“怎么我回信息这么慢的?”(真是紧张又不失有趣啊,肾上腺激素彪升,懂的都懂,哈哈哈,真心感谢当天紧急提供协助的同学们) 所幸,流程算是走完了,这个考试状态感觉要凉,哈哈哈,但好在自己并不焦虑,好像有点祛魅了,原来就是这么一回事!

复试

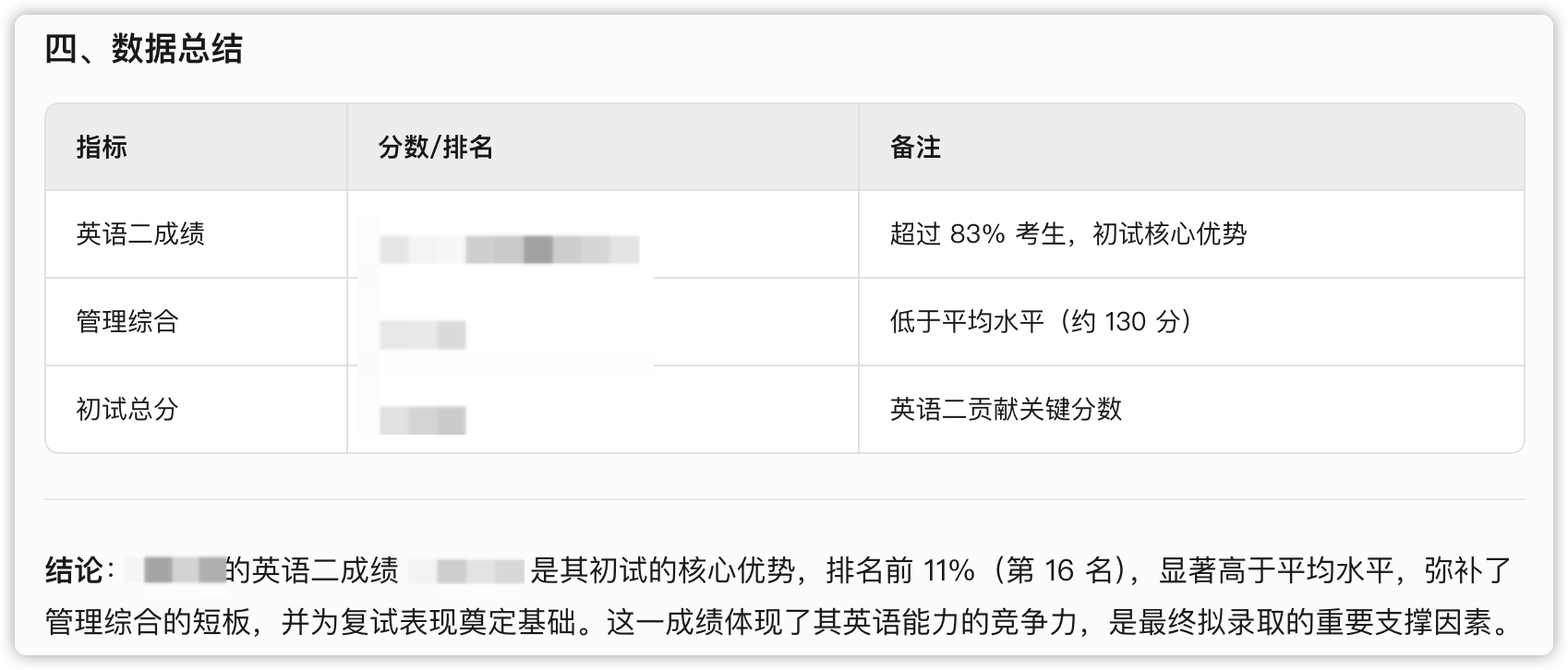

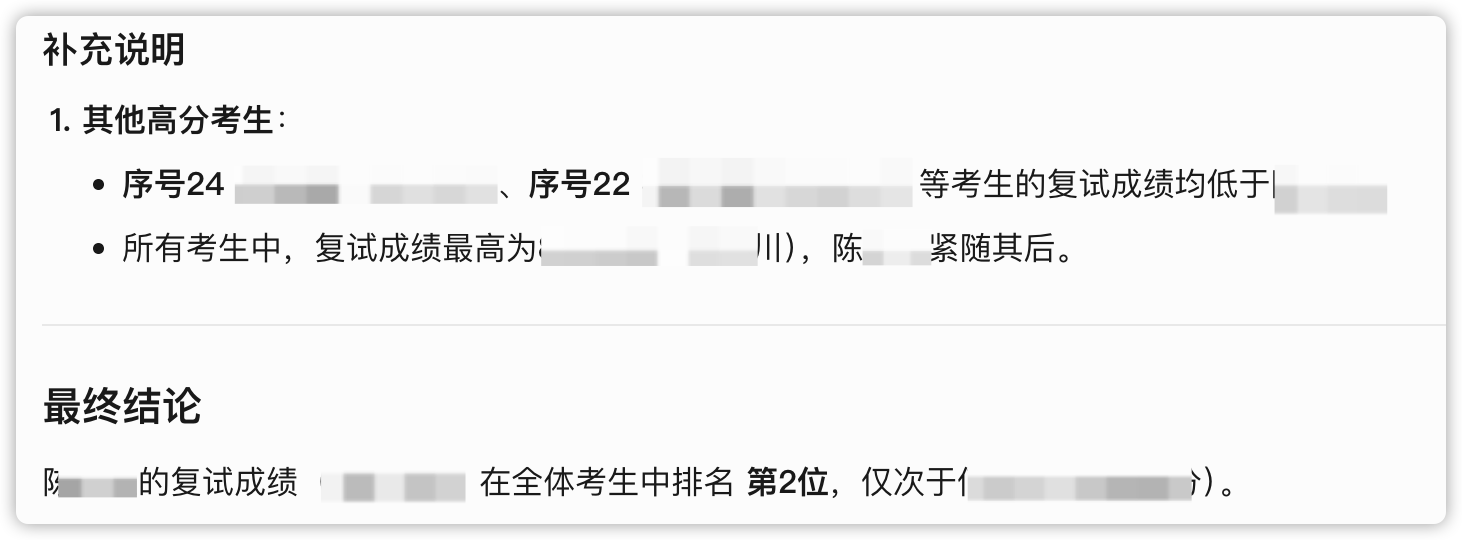

成绩出来后其实并不理想,管综考的比较烂,英语算是拉了我一把,工程管理国家线 162,吹牛的说法是咱超了国家线近 30 分,其实一点都不理想,我所报考的学校计划招生 40 人,我排名 61,是否能进面试其实是比较悬的,最后算是有惊无险,进了复试。 复试至少准备上是比初试统考用心了的,在复试通知出来的时候才发现竟然要考一门专业课,足足用了两周下班后的晚上和一个完整的周末在B站刷视频课程学习,专业课和面试的过程就不具体展开了,毕竟用官方的说法这应该属于泄密。但是回到学校复试的感受还是不一样的,走在学校的小路上,看着来往的学子和有着年头的建筑,想重新回到学校的念头还是非常强烈的。所以在对话的一开始还是略微紧张的,但也算是很快调整过来了的,复试的成绩还不错,最后总成绩把自己从 61 拉到前 30 了。因为官方的通告都是 PDF 的,让 DeepSeek 帮忙分析了下:

知识若有趣,前路自有光

至此,非全研究生的考试算是把整个流程走完了,虽然感觉对整个过程是祛魅了,但大抵自己还是会考虑这项“投资”把后面三年的学习流程走完的。印象有点深刻的是最近和同学朋友聚餐时,提到我要去读书,结合我所在的行业(学历已经没什么帮助了)、年龄(中年大叔)、学费(一年5个)、学习方式(非全日制,低人一等?),从部份朋友的眼神里看到了惊讶和不解。但我在复试专业课的准备过程中却看到了知识的趣味性、系统性、延续性,很多工作中看到的现象碰到的问题,原来可以大量使用课程里的原理、逻辑、方法加以解释(如果回到大学,我的想法一定会是这些大道理有什么意义啊?),既然这么有趣(又有挑战,听说这个学校即使非全的按期毕业率低于30%),那就让游戏继续下去吧,这应该是人生最后一次进校园的机会了?

中午逆旅,莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

2025.04.13 06:30

您可能还喜欢以下文章

- Obsidian 接入 DeepSeek API 指南:Text Generator 插件配置教程

- 美区 Apple ID 充值攻略

- 阿里云域名解析被转移,让我穿越回了 15 年前

- 可能是全网最全的 ulimit 配置说明了

- 你想要建造自己的数据中心吗?

相关评论

comments powered by Disqus